|

||

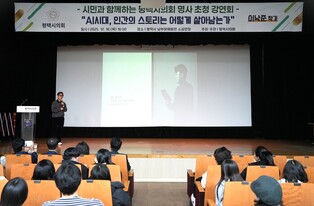

| ▲ 전지명 동국대 겸임교수 | ||

몇 년 전에 대표적인 공기업으로 손꼽히는 모 공기업 최고경영자 공모에 지원했던 필자가 직접 경험한 수치스러웠던 일을 하나 소개해 본다.

봄이라 하기엔 다소 쌀쌀한 어느 날 오후.

재빠른 동작으로 노조에서 나온 듯 해 보이는 노련하다 싶은 한 직원이 서둘러 만든듯한 무슨 운영계획서 같은 파일을 의기양양하게 필자에게 쑥 디밀었다.

다짜고짜 “사장 공란에 서명날인 좀 해 주세요”, 이에 적잖이 당황한 필자가 “아니, 아직 사장이 된 것도 아닌데 어떻게 사인을 할 수 있느냐”라고 되물으면서 멋쩍어 했다.

그런데 약간 짜증스런 어투로 “우리 회사는 관례적으로 늘 이렇게 하지요”라고 말하는 그의 표정이 꽤 싸늘하게 느껴지는 순간 그제야 사태의 심각성을 깨달았다.

그들만의 관례인지는 모르겠지만 이건 너무 하다 싶어 “내용도 모른 채 사인을 할 수 없지요”라고 재차 거부하자 실망 한 듯 묘한 표정을 짓던 그가 순간 목에 힘을 넣은 듯 턱을 받쳐 들고 “방금 면접장에 들어간 분도 사인 다하고 들어가지 않았습니까”라고 거침없이 필자를 몰아세웠다.

잠시 궁싯거리던 그는 마치 전통을 자랑하는 우리 회사 어용(?) 사장이 되려면 맘에 들지 않아도 쪼잔하게 잔말 말고 시키는 대로 해요, 다 그래요 라고 말하는 듯싶었다.

결국 그 기세에 눌려 그의 검지 끝을 따라 선선히 사인을 마치니 그제서야 만족한 듯 면접 시험장 안으로 들어갈 수 있는 눈짓 사인을 받을 수 있었다.

그 다음날 아침 곤두박질 당한 자존심을 보상 받기라도 하듯 사장 최종 복수 후보에 추천되었다는 전화를 받고 잠시 마음이 뿌듯하기도 했지만 울적한 생각도 들었다.

어쩌면 생각건대 지금도 최고경영자 공모 과정에서 여전히 그렇게 할 수도 있을 것이고 또 그런 폐단이 어디 그 공기업에만 있겠는가. 다른 공기업들도 사정은 별반 다르지 않을 것이다.

이 일화는 비록 작은 문제라고 여길지는 모르겠지만 이런 잘못된 관행부터 바로 잡아야 된다는 생각에서 소개해 보았다.

‘우환(憂患) 단지’ 같은 공기업의 부채가 무려 400조에 육박한 것으로 드러났다.

한국은행 자금순환 통계에 의하면 올해 6월 말 현재 공기업의 금융부채는 총 402조4000억원에 이른 것으로 나타났고, 공기업의 재무건전성을 나타내는 금융자산 대비 금융부채 비율도 199.3%로 재무 건전성이 매우 악화 됐다.

이 비율은 현재 공기업의 금융자산을 모두 처분해도 부채의 절반밖에 갚지 못한다는데 문제의 꽤 깊은 우려의 심각성이 있다.

정작 더 큰 문제는 부채를 줄여 나가려면 경영 수익성이 뒷받침돼야 하는데 그 가능성이 희박해 보이고, 뾰족한 대안 없이 날이 갈수록 눈덩이처럼 불어나는 공기업의 빚을 수수방관이나 하는 듯 무서운 줄 모르고 있다는 점이다. 한마디로 아주 심각하고 위중한 중증(重症)에 접어든 것이 우리 공기업의 현주소 이다.

그런데 자산보다 부채가 2배나 많은 이런 천문학적인 부채의 빚더미 공기업에 근무하는 임직원들의 연봉도 장난이 아니다.

공사 측은 뼈를 깍는 자구노력은 뒤로 한 채 겉으로는 공공성 때문에 적자 행진에 따른 부채 증가가 불가피 하다는 변명에만 급급하고, 노조 측은 국민 공공성을 앞세워 구조 조정을 막고 심지어 서로가 의기투합해 성과급 잔치나 벌이는 작태가 이어지고 있다.

양측이 근본적인 문제 해결 의지는커녕 ‘누이 좋고 매부 좋다’는 식으로 눈만 껌벅이면서 뒷짐 지고 강 건너 불구경하듯 보고만 있다.

그 결과 주인 없는 눈 먼 돈으로 흥청망청 방만 운영을 해 온 관계자들에겐 이른바 ‘신의 직장’으로 불리겠지만 공기업에 대한 국민의 원성은 날로 높아만 가고 있다.

지금 부실 공기업, 기하급수적으로 늘어나고 있는 빚더미 공기업들을 이대로 방치하면 국가 경제의 재정 건전성에 암적인 큰 위협 요인이 될 뿐 아니라 잠재적인 국가 신용 등급 하락 요인도 돼 국가적 위기 상황을 초래할 수도 있다.

과거 역대 정권이 바뀔 때마다 ‘공기업 개혁’이나 ‘공기업 정상화’를 그토록 외쳤는데도 지금까지 달라지기 보다는 도리어 경영이 더 악화돼 부채만 급증시키고 있지 않은가.

박근혜 정부에서는 이런 점을 심각히 고려해 지난 정부와는 다르게 실천 없었던 말로만의 “공기업 개혁”이 아니라 전쟁수준의 개혁을 선포 하고, 중증 질환을 앓고 있는 공기업의 대수술을 시급히 서둘러야만 할 것이다.

사람이건 기업이건 수술이 필요하다면 그 적기(適期)가 반드시 있는 법이다.

※ 외부 필자의 원고는 본지의 편집방향과 일치하지 않을 수도 있습니다.

[저작권자ⓒ 시민일보. 무단전재-재배포 금지]

![[로컬거버넌스] 서울 영등포구, ‘구민들이 뽑은 올해의 뉴스’ 발표](/news/data/20251218/p1160279250720596_497_h2.jpg)

![[로컬거버넌스] 경기 수원시, 올해 새빛 시리즈 정채 값진 결실](/news/data/20251217/p1160278686333473_939_h2.jpg)

![[로컬거버넌스] 경기 오산시, 청년친화도시 정책 속속 결실](/news/data/20251216/p1160278005711962_386_h2.jpg)

![[로컬거버넌스] 경기 김포시, 英 런던 도시재생정책 벤치마킹](/news/data/20251215/p1160278249427463_893_h2.jpg)