|

||

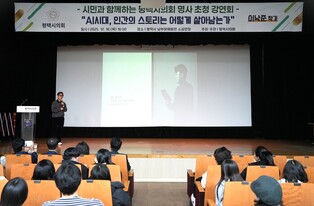

| ▲ 임종건 한남대 교수 | ||

지난달 12일 미항공우주국(NASA)은 36년 전에 발사된 우주탐사선 보이저 1호가 태양계를 떠나 성간 우주(태양계와 또 다른 태양계 간의 중간지대)를 지나고 있다고 밝혔습니다. 기자 초년병 시절이었던 1977년 9월5일 보이저 1호가 미국 플로리다 주 케이프 커네버럴 우주기지를 떠날 무렵 뉴욕타임스 과학면은 보이저 1호의 항로를 그래픽과 함께 특집으로 소개했습니다.

우주과학에 관해 문맹에 가까운 처지에서 사전을 뒤적이며 기사를 탐독했던 기억이 생생합니다. 내가 그 기사에 빠지게 된 것은 10년, 50년에서 100년, 천년, 수만 년 후에 보이저 1호가 우주의 어디쯤 가 있을 것이라는 그래픽의 설명이 너무 신기하게 여겨졌기 때문이었습니다.

보이저 1호 안에 지구의 문물을 소개하는 자료들을 타임캡슐로 탑재해 외계의 어느 행성에 도달했을 때 그곳의 생명체에게 지구의 존재를 알린다는 대목에 이르러서는 생텍쥐페리의 ‘어린왕자’가 연상되기도 했습니다.

타임캡슐에 한글을 포함한 지구인의 언어로 된 인사말을 담은 디스켓, 지구의 방위(方位) 설명서, 지구의(地球儀) 등과 함께 뉴욕타임스 한 부도 넣었다는 내용이 기억납니다. 보이저 1호의 정신과 기술을 생각하면서 그것을 만든 미국이라는 나라와 과학의 힘이 참으로 대단하게 여겨졌습니다.

이보다 8년 앞서 미국은 아폴로 계획에 의해 인간을 달에 보냈습니다. 우주에 대한 인간의 도전정신이 왕성했던 그때, 목성과 토성 등 태양계의 행성들을 탐사한 이후 태양계 밖의 우주로 나가도록 설계된 보이저 1, 2호를 발사함으로써 미소 간의 우주경쟁에서 미국의 우위는 보다 확실해졌습니다.

그 보이저 1호가 발사 36년 만에 태양으로부터 190억km 떨어진 곳을 시속 6만km로 항해하고 있으며 이 속도라면 4만 년 뒤 작은곰자리 별에서 1.7광년 떨어진 곳을 통과하게 된다고 합니다.

통신기술의 발달로 광속(초속 31만km)은 일상생활의 용어가 됐습니다. 태양으로부터 190억km 떨어져 있다지만 광속으로는 17시간이면 연락이 닿을 수도 있다니 그리 멀게만 느껴지지는 않습니다.

앞으로의 긴 항해에 비기면 보이저 1호는 우주의 문지방을 넘은 것에 불과하지만 인간이 만든 물체가 수 만년 후에도 우주의 어디를 떠돌고 있다는 것은 상상만 해도 신비한 일이 아닐 수 없습니다.

보이저 1호의 기능은 앞으로 20년 안에 멈춘다고 합니다. 그래도 인간이 만든 물체가 부식이나 풍화됨이 없이 우주에서 영원히 존재할 수 있다면 보이저는 우주를 돌고 돌다가 억겁의 세월이 지난 뒤 다시 지구로 돌아오지 않을까 하는 공상도 해봅니다.

NASA가 하는 일은 대체로 신비롭지만 그 중에서 또 하나 기억나는 일은 2008년 창립 50주년 행사로 비틀스의 노래, ‘우주를 건너서(Across the Universe)’를 빛에 실어서 북극성을 향해 발사한 사건입니다.

인도의 구루(Guru)에 심취한 존 레넌이 만들어 부른 이 노래는 광속으로 우주를 건너서 431년 뒤에 북극성에 도달하게 된다고 합니다. 북극성에 인간과 같은 생명체가 있어 이 노래를 들을 수 있다면 아마도 천 년 안에 북극성에서 ‘잘 들었다’는 기별이 올지도 모릅니다.

보이저 1호는 나로 하여금 올해 유난히 밝게 떠오른 한가위 대보름달을 한동안 우러르게 했습니다. 광대무변한 우주를 향한 인간의 도전이 얼마나 위대한 가를 생각하면서, 동시에 지구와 인간은 얼마나 하찮은 존재인가를 생각해 봅니다. 둘레가 4만km에 불과한 지구는 우주 안에서는 티끌인데, 그 안에서 100년 살기도 힘든 인간들은 천년만년을 살 것처럼 욕심을 부리고, 미워하고, 싸우고 있습니다.

그 좁은 지구에서 다시 눈을 한반도로 돌려 보면 남북이 갈려 있고, 남쪽 절반도 지역 이념 등으로 갈려 싸우고 있습니다. 한 때 꼴불견을 조롱하는 유행어로 ‘지구를 떠나거라’가 있었습니다만, 한반도 상공을 덮고 있는 퇴행의 적폐들을 태양계 밖으로 멀리 내던지는 날이 언제일는지요.

※ 외부 필자의 원고는 본지의 편집방향과 일치하지 않을 수도 있습니다.

[저작권자ⓒ 시민일보. 무단전재-재배포 금지]

![[로컬거버넌스] 서울 영등포구, ‘구민들이 뽑은 올해의 뉴스’ 발표](/news/data/20251218/p1160279250720596_497_h2.jpg)

![[로컬거버넌스] 경기 수원시, 올해 새빛 시리즈 정채 값진 결실](/news/data/20251217/p1160278686333473_939_h2.jpg)

![[로컬거버넌스] 경기 오산시, 청년친화도시 정책 속속 결실](/news/data/20251216/p1160278005711962_386_h2.jpg)

![[로컬거버넌스] 경기 김포시, 英 런던 도시재생정책 벤치마킹](/news/data/20251215/p1160278249427463_893_h2.jpg)