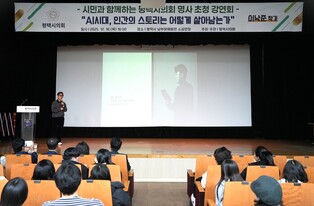

| ▲ 전지명 동국대 겸임교수 | ||

내가 그의 이름을 불러주기 전에는

그는 다만

하나의 몸짓에 지나지 않았다.

내가 그의 이름을 불러 주었을 때

그는 나에게로 와서

꽃이 되었다.

----------(중략)----------

나는 너에게 너는 나에게

잊혀지지 않는 하나의 눈짓이 되고 싶다.

(시, 김춘수, “꽃”옮김)

꽃나무도 시련과 같은 혹독한 추위를 한번 겪고 거쳐야만 꽃을 피운다.

그 꽃은 우리에게 기쁨을 선사해 주는 세상에서 가장 아름다운 선물이다.

그러기에 아름다움을 표현할 때면 널리 선택되어진다.

그러나 꽃을 바라보는 시인은 미적 가치만이 아니라 의인법을 사용하여 서로에게 이름을 붙여주고 또 불러주는 의미 있는 존재가 되고 싶은 소망을 담고 있다. 서로를 보듬어주면서 더불어 살아가는 자연과 인생의 교훈을 깨닫게 해 준다.

바람에 흔들리며 피워 낸다는 꽃의 한 세상은 백일 내내 핀다는 백일홍이 아닌 이상 대부분의 경우 피어 있는 날이 고작 며칠이다.

환희의 기쁨이 순식간에 지나가듯이 아무도 불러주지 않는 가운데 말없이 피었다 지는 꽃의 수명은 참 짧다.

크게 보면 자연 그대로의 꽃이나 인간 모두 자연이고 하나이다.

지금 세계 문화 예술의 상징 도시 파리가 지중해를 건너 온 IS무장단체에 의해 반인륜적 테러로 비탄에 잠겨있다.

프랑스 현대사에서 가장 참혹한 테러 참사라고 한다.

그 누가 말했던가, 사랑은 증오보다 강하고 꽃은 총과 테러보다 강하다고.....

또 다른 꽃이 연상된다.

곤히 꿈속에 잠긴 외로운 한 갓난아기가 꿈길을 헤매다 잠에서 깨어난다. 누군가 그 아이에게 물었다. 너는 무슨 꿈?

하얀 꽃 꿈이라 했다. 그런데 놀라운 일은 아직 피지 않는 어린 꽃봉오리다.

하마터면 짓밟힐 뻔 했던 서울의 그 꽃망울이 더 놀랍게도 지구 반대편 나라인 프랑스 파리에서 ‘플뢰르’란 꽃으로 활짝 피어났다.

이 세상에서 가장 예쁜 꽃, 그 꽃의 주인공은 아시아계 최초로 유럽의 장관직에 오른 한국계 프랑스인 플뢰르 펠르랭(Fleur Pellerin, 김종숙)문화통신부 장관이이다.

그는 누구인가.

마흔 두해 전 한 많은 이 세상에 태어난 지 사흘 만에 서울 어느 길거리에 버려진 그는 얼마 후 태평양을 건너 머나먼 낯선 문화의 땅 저 서유럽으로 떠난다. 그리고 출생한 조국에서 수만리 떨어져 있는 풍속과 문화가 전혀 다른 이국(異國)에서 그는 새롭게 다시 태어난다.

가슴으로 낳은 그의 양부모는 그 어린 딸에게 혈연적 조국의 문화를 잊지 않도록 한국에서 직접 사 온 전통의상인 색동저고리를 입힐 정도로 큰 사랑과 극진한 정성을 다 쏟았다. ‘꽃’이라는 뜻의 아름다운 이름 ‘플뢰르(프랑스어)’를 지어준 그의 부모는 “그 어떤 순간에 처해 있어도 용기를 내서 원하는 것을 실천하는 것만이 너를 구할 수 있는 최선의 방법”이라고 지극 정성으로 그를 가르쳤다.

그는 말했다. “내가 버려진 아이라는 생각이 늘 나를 힘들게 했다.”라고. 비록 버림받고 기구한 운명을 타고 난 그였지만 부모의 그 가르침에 따라 자기 마음을 든든히 지키고 실천하는 믿음으로 위대한 한 인간승리의 꽃이 되었다.

수많은 슬픔과 그 아픔까지도 사랑하면서 가장 중요한 가치는 ‘용기’라고 자신의 심회(心懷)를 토로(吐露)한 그가 아닌가. 갖은 시련 다 이겨 낸 그는 고통과 아픔을 기쁨의 열매로 승화시켜낸 가장 찬란하고 아름다운 ‘꽃’이다.

아이가 세상에 태어나는 것만으로 삶의 의미를 지니는 것은 아니다. 이름을 지어 불러주고 사랑과 정성으로 보살펴 주는 과정에서 한 인간으로 성장하듯 꽃들도 이름을 붙여 불러주고 사랑할 때 함께하는 의미 있는 하나의 존재가 되는 것이다.

그렇다. 저 대서양 연안에 눈부시게 피어 있는 ‘플뢰르’란 그 꽃은 지지도 않고 잊혀 지지도 않고 영원히 불려지는 살아 있는 ‘꽃’이 될 것이다. 그래서 위 ‘꽃’시 일부를 나의 버전으로 바꾸어 축하의 찬사를 바람에 실어 보내 본다.

나는 너에게 너는 나에게.....

아기와 꽃은 우리의 영원한 희망이다.

※ 외부 필자의 원고는 본지의 편집방향과 일치하지 않을 수도 있습니다.

[저작권자ⓒ 시민일보. 무단전재-재배포 금지]

![[로컬거버넌스] 서울 영등포구, ‘구민들이 뽑은 올해의 뉴스’ 발표](/news/data/20251218/p1160279250720596_497_h2.jpg)

![[로컬거버넌스] 경기 수원시, 올해 새빛 시리즈 정채 값진 결실](/news/data/20251217/p1160278686333473_939_h2.jpg)

![[로컬거버넌스] 경기 오산시, 청년친화도시 정책 속속 결실](/news/data/20251216/p1160278005711962_386_h2.jpg)

![[로컬거버넌스] 경기 김포시, 英 런던 도시재생정책 벤치마킹](/news/data/20251215/p1160278249427463_893_h2.jpg)